福安自古素有“闽海邹鲁”、“文献名邦”之称。说起福安的古代史,总离不开福安三贤。明万历四十七年(1619年),邑侯(知县)张公诨蔚然起建三贤祠,春秋祭祀薛令之、谢翱、郑虎臣三贤。清道光四年(1824年)重建,惜塑像毁于“文化大革命”期间。但是,乡贤的高尚情操与丰功伟绩,却是亘古不灭。

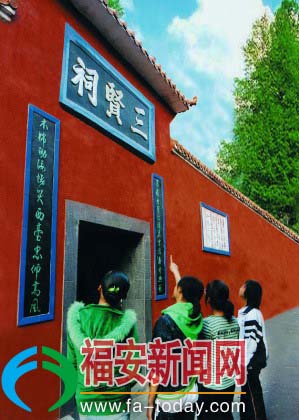

三贤祠,坐落福安市区中兴西街三贤路。现存清代所建古祠,占地面积192平方米,坐北向南,依次有大门、天井(两侧廊房)祠厅,周以砖砌空斗墙。祠厅双层楼房,面阔三间,进深二间,穿斗式木构架,双坡顶。楼前石铺庭院(两侧廊房),庭前门廊紧靠门墙。三贤祠在福安文化史和福安人民心中具有相当重要的地位,明月先生的清廉亮节,虎臣壮士的刚直忠烈,唏发诗翁的俊逸洒脱都堪为后人之楷模。古时当地学子考试前都有敬拜三贤的习惯,而今依旧让人追忆、思考。

重修三贤祠,斯乃盛世尊贤善举。这不仅为了修复历史遗迹,而且重在薪火相传昌明文化。三贤祠之重修,挖掘、整理三贤的生平事迹及相关文史资料,则有教化之功、激励之义。邑人永远奉祀三贤,永远将他们奉祀在心灵的殿堂。见贤思齐,为福安的文明与进步做出积极的贡献。

开闽进士——薛令之

开闽进士——薛令之

薛令之(公元683—756),字君珍,福建长溪县(今福安)人。他诞生之日,正巧是唐高宗永淳二年中秋,便号“明月”。

薛令之少时聪颖好学,颇具诗才。曾结庐于灵谷草堂刻苦攻读,作《草堂吟》以抒志:“草堂栖在灵山谷,勤苦诗书向灯烛。柴门半掩寂无人,惟有白云相伴宿……君不见苏秦与韩信,独步谁知是英俊?一朝得遇圣明君,腰间各佩黄金印……”

神龙二年(706年)应试得中,为闽省破天荒的第一个进士。开元中,唐玄宗授他左补阙之职,并命他与贺知章同为太子李亨侍讲。当时,李林甫为相,专权误国,怨声载道。令之借唐明皇命吟《屈轶草》:“托荫生枫宸,曾惊破胆人。头昂朝圣主,心正效忠臣。节义归城下,奸雄遁海滨。纶言为草芥,臣为国家珍”,暗斥李林甫等奸臣。后来,令之在东宫墙上题《自悼》诗:“朝日上团团,照见先生盘,盘中何所有,苜蓿长阑干,饭涩匙难绾,羹稀箸易宽,无以谋朝夕,何由保岁寒?”对在李林甫专权下生活困窘表示不满。唐玄宗看后以为是在讽刺他,便题诗云:“啄木嘴距长,凤凰毛羽短,若嫌松桂家,任逐桑榆暖”。薛令之不堪皇帝的冷讽,愤而弃官,“谢病东归”。薛令之回乡后,隐居于灵谷草堂,过着穷研经书、抱瓮灌园的生活。唐玄宗闻其贫,曾下了一道“令有司资其岁赋”的圣旨,但令之仅凭自己的薪俸支取,从不多取。唐肃宗李亨即位后,下旨召令之回京任职,可惜令之已病故。肃宗感其师的清正廉洁,敕封令之的村(石矾津)曰廉村,溪曰廉水,其山曰廉岭。

薛令之生前所著《明月先生集》和《补阙集》,今已无存。《全唐诗》仅录其《自悼》和《灵岩寺》二诗。《高岑三廉薛氏族谱》录其诗五首。明清以降,读书人童年必读的启蒙课本《幼学琼林》中的“桃李在公门,称人子弟之多。苜蓿长阑干,奉师饮食之薄”,更是旧时人熟知的名句,我们于此可见薛令之清廉品德对中国读书人深而久远的影响。?

千秋忠烈——郑虎臣

千秋忠烈——郑虎臣

郑虎臣(1219~1276年) ,字廷瀚,又字景兆,南宋嘉定十二年(1219年) 三月十八日,生于福建路长溪县柏柱南山(今福安市溪柄南山洋头村) ,德祐元年(1275年)任会稽(今浙江绍兴)县尉。其父郑埙,宋理宗时任越州同知,遭奸臣贾似道陷害,流放至死。郑虎臣受株连,被充军边疆,后遇赦放归。

南宋元军南侵,官居右丞相的贾似道,暗投外寇,残害忠良,以致宋朝的江山日趋败落。德佑元年,贾似道罪行败露,被贬谪循州当团练。十月,郑虎臣押解贾似道至漳州木棉庵,(今属漳州市南,龙海九龙领下),趁其摘下“免死牌”挂于树长步入木棉庵上厕所之机,大声叱呵道:“吾为天下人杀汝,虽死何憾!”毅然将贾似道诛杀,为天下除奸,事迹被载入《闽都别记》。

翌年,贾似道的同伙陈宜中逃至福州,拥立赵獉,捕杀郑虎臣。郑虎臣遭害后,葬于南山村的馆园旁,乡人及其后裔在村前建祠纪念他。郑虎臣的故事在南宋后漫长的岁月中广泛传扬,除话本《木棉庵郑虎臣报冤》被冯梦龙收入《三言》之外,在清末民初盛行的宣扬爱国思想的一些讲史类小说中,虎臣的故事屡被铺陈演述。如无名氏的章回历史小说《海上魂》和吴趼人的章回历史小说《痛史》。现代还有历史剧《肃杀木棉庵》等。至今木棉庵门外大榕树还竖立一个一丈多高,四尺多宽的长方形的石碑,上刻着“宋郑虎臣诛贾似道于此”十个大字。为明代著名抗倭名将俞大猷平倭时所立。碑石旁边又立一诗碑,刊明代王肇衡的七言绝句一首,诗云:当年误国岂堪论,窜逐遐方暴日奔。谁道虎臣成劲节,木棉千古一碑存。

南宋翘楚——谢翱

南宋翘楚——谢翱

谢翱(1249-1296年),字皋羽,号晞发子,淳祐九年(1249年)出生福安白云山麓樟南板。其父谢钥博学多才,著有《春秋衍义》、《左氏辩证》等书,这使得少年时的谢翱就极富诗名。

谢翱,少年时曾随父迁徙浦城生活。1265年赴临安参加进士科考,试进不中,落魄于漳,泉二州。景炎元年(1276)逢元丞相伯颜举兵攻占临安,文天祥起兵,谢翱遂变买家产,募乡勇数百前往投效,署谘议参军,跟随文公转战漳、梅、赣诸州。文天祥被俘遇难,他誓不仕元,携带文公生前赠送的玉带砚,流亡浙江的永嘉、丽水一带,继续对元朝统治者进行消极抵抗活动。先后在越山、西湖等地组织具有浓厚政治色彩的诗社“月泉吟社”、“汐社” 。1283年,文天祥就义消息传遍九州,谢翱北望凭吊,恸哭失声。1295年,时值文公逝世八周年,他又同友人登西台凭吊。《登西台恸哭记》是一篇著名的祭文,表达哀悼故国和亡友的血泪之情。 后有诗评称之为:“西台一哭,千秋感喟。”1296年浪迹一生的谢翱因患肺结核去世,享年47岁。遵其遗嘱葬于西台,建“许剑亭”以示纪念。

谢翱的主要功绩是“爱国诗人” ,他用诗歌来表达对祖国的热爱和对民族的忧虑。谢翱一生辛勤笔耕,诗传于今者约200余篇。目前南京图书馆馆藏有《许剑录》、《晞发集》两部。明清两代的文学家,对谢翱以及他的作品给以很高的评价。明代杨慎誉之为 “宋末诗人之冠” ; 《四库全书提要》评价谢翱“诗文桀骜有奇气,而节概亦卓然可观”。