福安新闻网(李健民)与其他文化载体相比,石头的雕刻作品可以说是最耐得住岁月折磨的艺术品和历史见证物。

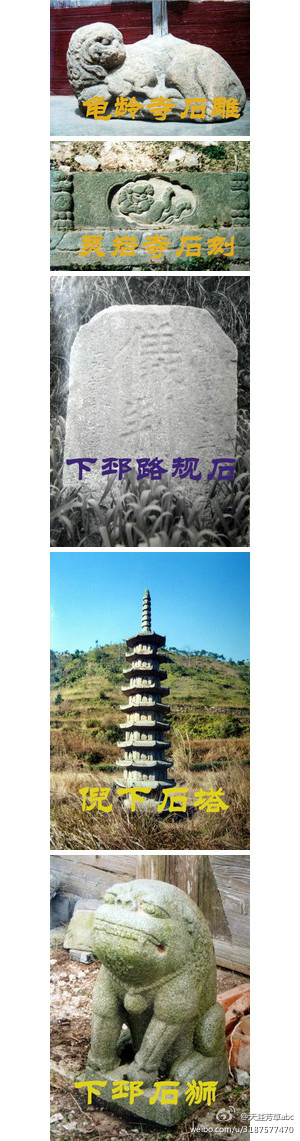

宋代以前的石雕石刻福安现存不多,仅在一些唐朝古刹偶然可以发现一二,但也仅是小香炉、小香插之类。比如龟龄寺有一个卧狮造型的香插,就很有一些大唐遗风。

有宋一代对福安人是最够意思的,留给福安的石雕石刻作品也最为丰富多彩。

甘棠的倪下村,村边通往大留村的山岭上耸立着一尊古塔,该塔建于北宋神宗熙宁六年(1073年),是福安市迄今保存最为完好、并且知道确切建造年代最早的一座石塔。塔有7.2米高,共九层,全身石构,实心,外观呈八角楼阁式。基座边长0.5米,顶部攒尖式,看上去好像塔上还有一个小塔。须弥座每面均雕一头小狮子,转角处有一个力士像;塔座以上各层每面都有一个拱门状的神龛,中间有一尊石刻浮雕,全是佛教的菩萨造像,刻工都很精细,有较高的艺术价值和历史价值。像这样珍贵的千年古塔在闽东是不多见的。

坂中畲族乡的松潭古渡口旧时是闽东北部山区的一个重要的货物转运站。在古码头的上方曾经有一尊石塔,是南宋绍熙年间(1190-1194年)为了“镇邪保平安”而建造的“风水塔”。由于年代久远,后来倒塌了。上世纪80年代修建富春公园时,有关部门决定将这尊有着八个世纪历史的古塔移至公园内,重新修复。塔有3.1米高,共有七层,基座边长0.7米,外观为四层楼阁式,顶部三角尖式,须弥座上面的基座刻有莲花图案;其余建筑特点和艺术风格与倪下石塔大致相仿,也是石构实心。与倪下石塔相比虽然仅仅是一个“小弟弟”,但是无论是在外观形态上还有在选料做工上,都比倪下石塔更为精美,反映了南宋石雕石刻艺术精巧细腻的风格。

除石塔外,宋朝还留下多处石雕。其中最有价值的要数溪潭镇城山村灵岩寺大殿前面的一组石狮浮雕了。这个灵岩寺原是唐朝薛令之的灵谷草堂,薛令之的后人于唐咸通元年(860年)将它改为佛寺,现有灵岩寺系民国初年重修。这一组石雕是宋朝的作品,在已废佛寺旧基座的上沿;共分左右两排,每排十面,面面相接。石雕画面十分漂亮,每面石雕均长0.8米、宽0.5米,中间是如意图案,狮子就雕在其中;这些狮子各具情态,形象古拙;画面上饰流云,下衬水浪,造型十分生动。

此外,比较重要的宋代石雕主要还有溪潭廉村和溪尾下邳村祠堂大门前面的石狮。这些石狮都是雄雌成对,形象非常生动;龇牙咧嘴,怒目圆睁,蹲踞在地,举头望天,极富表现力,具有南宋石狮雕刻艺术的典型特征,实在是难得的珍品。

宋代留给我们的除了以上石雕石刻艺术品之外,还有许多石刻的建筑构件。

甘棠镇大留村的张公井。井深4米,内壁用青砖砌筑,井床由6面褐红色花岗岩石板围砌。石板长1.1米,宽0.95米,厚0.2米,采用凹凸法接隼;井床刻有“张公井”三个大字,虽历千年沧桑,依然笔力遒劲,字迹清晰。张公井凿建于北宋神宗熙宁九年(1076年),是福安市现存知道确切凿建年代并且保护完好的最早古井。井水迄今依然清冽可饮,终年不竭。

晓阳太后公厅木柱下方的石础和公厅大门两边的“石鼓”。石础八角形,各向都刻有拱状的纹饰;石鼓造型简洁,两边均以同心圆装饰,内侧九旋外侧五旋,象征皇家的“九五至尊”。

灵岩寺的石槽。类似的石槽在别的古刹,如溪潭的兴庆寺、下白石的双岩寺等地也多有发现。关于石槽的用途,有人说是“马槽”,但是闽东多山,难行车马,历史上也没有多少骡马之类的牲口;估计是当时寺庙里用来盛水或腌制咸菜的容器(考古专业上称为“菜洗”)。宋代是福建佛教的极盛时期,今天我们可以通过这些想象出当年这些寺庙的规模。

狮峰寺正殿上的大石柱,每一根高8米,围2米,全部是用整块巨石斫成,共有24根,以此撑起上面的栋梁屋顶。类似的还有晓阳的锁泉寺、韩阳的湖山寺等。以巨石为主柱,支撑斗栱托檐当是唐宋寺庙建筑的突出风格,这一艺术特点在福安现存的一些古刹得到充分的证实。

在已发现的宋代古碑中,重要的有两面。一是下邳古道边的“路规石”。碑高1.6米,宽0.5米;上部中间竖刻“仪制令”三个大字,下部竖刻四行小字:“贱避贵,少避老,轻避重,去避来”;碑文上款为“县尉林主簿张”,下款为“承仪郎知县事石”。这面石碑是研究我国古代东南沿海陆路交通、社会习俗和村落文化的重要文物。

另一面就是溪潭镇城山村的薛令之墓碑。碑高2.3米,宽0.8米;中间分两行竖刻“大唐补阙薛公之墓”八个大字,上款刻“嘉定十三年庚辰十一月长至”(注:长至为夏至之别称),下款落“廉溪黄澜薛坂诸玄孙重立石”。

宋朝是中国历史上封建文化空前发达的时代,它为我们留下了许多难得的历史文物,年代的久远更显出它们的珍贵;这是福安人民共有的财富,是福安这一方沃土曾经有过光辉灿烂的古代文化的实物见证。