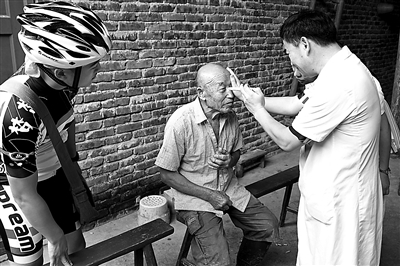

骑行队在溪潭镇兰田村七顶自然村为老人检查眼睛

骑行队在坂中井口村开展义诊活动

5月7日,一群骑行爱好者出现在畲族聚居地福安穆阳镇敬老院大院里,与只为健身的骑友们不同的是,他们下车后,在骑行服外套上了白大褂,拿出了医疗器械,为老人们把脉、量血压。

在福安,这支由80、90后医生、公务员组成的“梦想骑迹”骑行队从2013年起,利用工作闲暇时间,发挥自行车便捷性的特点,深入偏远山区为留守儿童和老人开展义诊服务,被骑友们称为义诊“轻骑兵”。

2013年初,开始接触骑行运动的吴凌宇常选择僻静偏远的乡村路线结伴骑行,时间一久,骑行队伍中开始有人觉得单调,提议策划些有意义又不影响骑行的活动,比如骑行义诊。这刚好与团队中的医生骑友们的想法不谋而合。

“医院也经常开展义诊活动,不过去的都是交通便利的地方,而那些偏远山村刚好是我们喜欢骑行的路线,平时骑行运动时顺带些便携的医疗器械,大家再备些日常药品,开展义诊,两全其美。”骑行义诊的组织者之一郭良华说,他的职业就是医生。

“骑行中发现,很多偏远的乡村是因生活贫困、交通不便、医疗卫生知识缺乏等原因,错过了最佳治疗时间。”骑友朱雁洲说,偏远山村病人为了省事,自当“医生”,吃些“土药”,经常被误诊或延误。

2015年的一次义诊,发现坂中乡井口村涞头自然村的留守老人几乎血压都偏高,在走访后发现周边几个自然村也有类似情况。队员们经过详细询问了解,发现老人都有长期食用腌制咸鱼的习惯,骑友们给村里30多名老人,每人开了半个月至一个月的降压药。不仅免费提供降压药,还提醒老人们注意饮食,并将相关情况登记在册,以便于回访。

三年来,义诊队走了大大小小20多个乡村,给100多名留守老人义诊,捐出了价值3万多的药品,而这将近是队友们一个人一年的工资。

“互联网+”时代,让这些初心单纯的年轻人做起义诊活动十分简单便捷。每次有计划义诊活动,只要在微信群里说明时间、路线、地点,至少都有三四十号人成行,带上两三千元的药品,也不用做账,每次就在微信群里“AA制”了。

爱出者爱返,福往者福来。三年多的坚持,让这些年轻人收获了来自偏远山乡群众的称赞,也对公益有了更深刻的理解。

有次骑行前往一偏远自然村义诊时,一位90多岁的老人,因贫困上不起医院,在骑行队帮助下,病情好转时,感动地说道:“你们真是大医院的大医生,谢谢你们!”

在乡土的话语系统里,“大师傅”“大医生”的这个“大”具有很尊重的意味。骑友张代场当时听到“大医生”三个字夸奖时,感慨至今。“一位90多岁的老人夸我们是‘大医生’,虽然有些受宠若惊,但觉得很满足。” 郭良华说,老人家的夸奖,让他对今后的“骑行义诊”更加有信心。

义诊队也在不断摸索中进步,年轻的骑友们发现“坐诊”不如有针对性的“送诊”的效果好。“活动前会事先根据线索到达目的地,了解留守老人们实际情况后,再组织队员给些有针对性诊断和药品。”吴凌宇介绍说,刚开始时别人介绍哪他们就去哪。

“接下去,我们还打算对留守儿童开展性侵害的相关心理辅导以及预防工作。”吴凌宇说。

(记者 张文奎 通讯员 郑祖辉 文/图)

福安新闻网www.fa-today.com