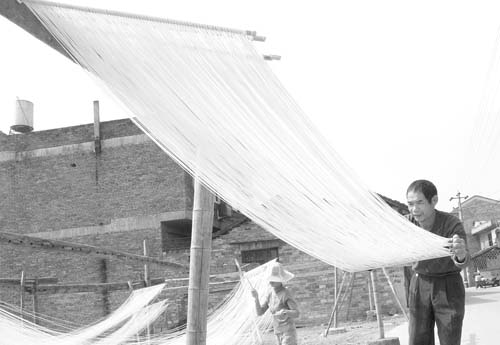

线面艺人在拉面。

“苏堤线面”最重要的工序便是传承百年的拉面。

线面艺人在小心翼翼的收面。

线面艺人用面筷子分清面的层次,防止面黏着。

色泽洁白,线条细匀,质地柔润,落汤不糊。拉开可长达数米,细如发丝亦柔韧有余。人称之为“线面”。话说福安线面以穆阳为最,穆阳线面以苏堤为首。“苏堤线面”,又名太平面、长寿面,系福安特产的天然面食。它纯属手工制作,由民间艺人精选优质面粉,经发、捶、挤、搓、拉等九道工序精作而成,是福安特产。

线面加工是苏堤村的全民产业。阳春三月,走进苏堤村,场地谷坪、路角墙边、府邸后院随处都可看到“面架”。看着架上丝丝线面宛如流纱,你能想象得到那晶莹如玉的千丝线面承载着数百年的辉煌?

涓涓穆水养育千年苏堤

苏堤村有着悠远的历史,早在隋朝开皇十五年(595年)就有江夏黄氏辗转迁入,在穆阳溪的呵护下,苏堤走过了千年的足迹。苏堤村支书黄锐生告诉记者,苏堤地处穆阳溪下游,地理位置良好,系闽东北与浙南交往的必经之道,也是古时穆阳溪水运的终端码头。

过去闽东北交通闭塞,货运靠肩挑。当时,穆阳人将闽东北及周宁、寿宁、屏南与邻近地区散落的农副产品加以收购,利用穆阳溪扬帆赛江,再转运到福州、温州、宁波、上海,然后运回工业品供应广大农村,从而使穆阳成为闽东北物资集散地及工业品供应站。据了解,解放前温州、平阳、周宁、政和、屏南、寿宁等地在穆阳设有货栈,商贸活动十分活跃!

穆阳溪对苏堤及穆阳经济的发展有着特殊的贡献,它不仅有利水上交通而且是无污染的农产品加工动力。溪北洋因水利问题,大部分种小麦、花生、黄豆等旱地作物,加上周边山区盛产油料作物。680多年前,苏堤人就利用周边丰富的农副产品,以穆阳溪水利为动力进行磨粉,从而加工产生风靡数百年的线面产业。

百年技艺拉出如丝线面

“苏堤线面”色泽洁白,线条细匀,质地柔润,落汤不糊。拉开可长达数米,细如发丝亦柔韧有余。宋代名诗人黄庭坚《过土山寨诗》中“汤饼一杯银丝乱,牵丝如缕玉簪横”这一句,说的也就是线面。然而要制作这种线面的方法和工艺很不简单。苏堤村民主任黄裕忠告诉记者,线面是由民间艺人精选优质面粉后,经发、捶、挤、搓、拉等九道工序精作而成。首先,就是和面,和面要根据春夏秋冬不同季节进行调制,在精选的面粉里放入适量或少量食盐,增强面的韧性,同时放入适量的水,并不停地揉搓,不断增加面的柔性。面和好后,要把面团分成细块粘在一尺多长的竹棒上,经过一定时间的阴凉后就可上架。这种架子成倒“T”字型,上面钻有小洞,而后竹棒可以插在洞里。

“苏堤线面最关键的工序,就是拉面。如果没有掌握这一技巧,面就制作不成,只能成为腰带粗的大板面了”。苏堤村支书如是说。有着三十多年的制面经历的老艺人黄锐生补充道,拉面着重强调三个结合:一是轻重结合:刚开始拉时,一定用力要轻,拉出一点后使一下劲,要马上把劲松下来;二是进退结合:拉面时要先前进两步让面松驰,而后向后退两步,一进一退,反复进行;三是拉停结合:面不能一直拉,要该拉则拉,该停则停,这个分寸把握不好就不能制作出精美的线面。

拉好了线面这还不算完,接着艺人要拿一根根面筷子插进线面架那小小的洞眼里,接下来就开始拉面条,当面条拉到一定长度时,就将另一头的面筷子插进洞眼里。线面艺人还要时不时用面筷子分清面的层次,以免上下的面粘在一起。这些工序完成后,放在阳光下也不能过分的曝晒,一般达到七八成干就要收起来了。收面时,要小心细腻。先是从架子上取下来放在筛子里,然后由线面艺人把面头去掉。接着线面艺人就把线面送到加工厂,把线面用红细绳系紧,而后放入包装袋密封,这样的线面就可以拿到市面上去销售了。

传统产业破解金融冲击

近年来,福安市、穆阳镇、苏堤村各级都全力支持和关心“苏堤线面”生产,使“苏堤线面”这块蛋糕越做越大,年产量一年高过一年,2008年线面产量达1万多吨,产值7000多万元。产品质优,闻名畅销省内外,但“苏堤线面”的加工依旧保留着传统手工操作,只要吃苦耐劳,每天加工线面就能收入百多元。

2008年底,在金融危机的冲击下,许多工厂停产了,使原本外出务工的人员,都回到了家乡。而“苏堤线面”使这些“找工难”返乡的农民提供了一个用武之地。村民陈应良这些年来一直在福安电机厂打工,去年他所在的企业因经济不景气关门了,在他四处找工作毫无头绪的情况下只好回到苏堤村,重新拉起了线面,目前每天的收入都可以达到百元以上,比外出打工还多。据了解,苏堤村里像陈应良一样外出打工人员回村制作线面的就有200多人。

同时,在穆阳镇党委政府以及该村两委的全力关心和支持下,为“山里农民”以及“计生三户”等创造了一个完全依靠自己的力量下山致富的全新的“造福工程”模式,给“山里农民”以及“计生三户”等的脱贫致富带来了新希望,目前,村里已接收2000多名“山里农民户”到苏堤定居。“山里农民”以及“计生三户”等的下山、返乡加盟也使“苏堤线面”的生产更加兴旺发达,不再因劳力缺乏而担忧。

“苏堤线面”打造品牌闯全国

长期以来“苏堤线面”只依靠粗包装、没有自己的品牌,因而也难以有大的作为,“苏堤线面”虽然早已成名可迟迟不见壮大。

近年来,苏堤村民改变策略,实现了大兵团作战,使得线面能够越买越“火”。尤其是2006年,苏堤村两家线面有限公司成立之后,公司改变生产方式,采取早上由公司供粉,晚上购回线面,支付加工费的作法,使线面加工者不付一分本钱,没有任何风险,即可获取高额收入,村里线面产业得到长远的发展。村民还是家家户户手工生产,但线面企业却有了现代农业所拥有的规模化、集约化、品牌化等特征,公司相关人员把从农户手中收购来的线面进行统一标准、统一包装、统一品牌、统一销售。不管是在产品卫生以及产品质量或者是在生产方式、销售手法等都有新的跃进和突破,先后打入北京、上海、浙江等国内市场。

“苏堤线面”得到消费者的认可和市场的青睐,单靠现有的生产力还远远不能满足市场的需求,2008年,苏堤村线面艺人经过村两委同意,发展线面专业合作社,让先富带动后富。合作社成员通过对线面艺人出现技术问题时提供技术指导、初次涉及线面加工业者在资金周转不通时,协会成员提供互相帮扶,为此“苏堤线面”从生产上做足文章。此后,该村又进一步创建了“福安市线面协会”,进一步规范销售渠道,并组队参加了厦门9·8投洽会,将“苏堤线面”在此亮相,获得了众客商的欢迎,当场就签订了多份合同,之后,又陆续有客商或来电或来人到苏堤村签订线面供应合同,这样使线面生产有了更好的保证。

日前,记者在采访时又获喜讯,在福安市委常委丁瑞康的牵线搭桥下,“苏堤线面”QS认证进入实质阶段,QS认证为“苏堤线面”打造一个进入超市、大型商场的超级平台,一直以来困扰线面销路的瓶颈将被打破,QS认证的实施也将为整个线面产业做强做大打下良好基础,为“苏堤线面”的发展带来全新面貌。(晚报记者 周邦在 文/图)