福安新闻网(李健民)清代留下来的石制作品就更多了,现存的古祠、古寺、古庙、古民居和古代的公共建筑场所常常都可以看到。其中不乏较高品位之作。

明清两朝是牌坊盛行的时代,忠孝节义、功德科第都有可能受到封建统治阶级的立坊表彰。由于这些建筑物都是石质,因而成了石雕石刻作品的大展台。

古代福安牌坊多多,城镇乡村、闹市村野,比比皆是。史志上记载,明朝万历年间全县有牌坊56处,到清朝光绪年间有74处。随着历史的变迁,这些封建时代的坊表大部分都已经毁圮,比较完整的现在已寥寥无几。

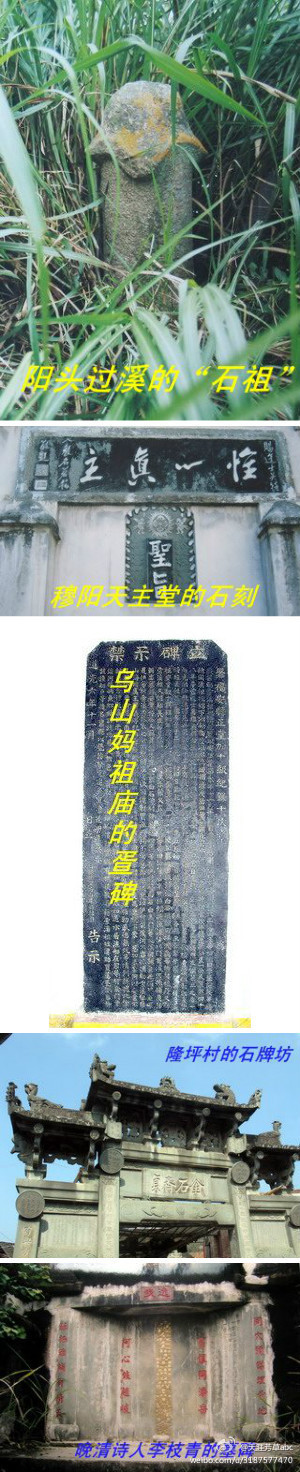

穆阳镇隆坪村的石坊,又称“报孝坊”。这座石坊建于光绪二十四年(1898年),高6米,宽6.2米,四柱三间三楼,歇山顶,花岗岩石结构。正楼和侧楼都是哺龙脊,正楼脊正中置火焰球,侧楼四角雕鱼吻;正间定盘坊上方,中置镂空雕双龙圣旨牌,两旁雕天宫板;下坊雕双凤朝阳,中间匾额阴文刻“彤管流芳”四个正楷;四根石柱上面和侧楼上方都刻有文字,书法俊秀、飘逸;四个柱脚都置有石狮、石鼓,做工都很精细。整个石坊气派豪华,工艺精美,是福安市保存最为完好的古代牌坊。

除隆坪石坊外,溪填镇西坑村的百岁坊也相当不错。这座石坊建于清同治十三年(1874年)也是花岗岩石结构。高6.5米,宽5米,四柱三间五楼,单檐歇山顶,中间匾额刻有“升平入瑞”四个正楷;匾额上方是刻有双凤的圣旨牌,两侧楼下有天官像;五楼屋脊翘角刻有云彩。中间额枋刻有“西坑陈爱游百岁枋”;四立柱均刻有对联。整座牌坊保存完好。

除了石坊,清代还为我们留下了多处珍贵的摩崖石刻。

康厝畲族乡东山村的东山峰下面有一处被称为“东山雪洞”的胜迹。在方圆四千平方米的悬崖峭壁和石洞之中,有多处摩崖石刻作品,篆、楷、隶都有,大的50×50厘米,小的20×20厘米,刻字有“刘子读易处”、“虎跑”、“峨眉峡”、“天桥”、“猿愁峡”、“试剑”、“万壑岩”等,铁骨铮铮,气概堂堂;根据旧县志记载,这些字都是明末抗清英雄刘中藻手书,但是没有说明石刻时间,估计当是清初的作品。彭洋九潭也有摩崖石刻,有 “初潭”、“灵岩”、“乐台”等字,字体风格与东山石刻明显不同,但是据旧县志记载,亦为刘中藻所书。这些摩崖石刻作品都具有较高的文物价值。

清朝留给福安的石碑很多,每一面石碑都是一段历史的记录。其中不乏较有价值的文物。

阳头李厝巷的“环溪门”石刻,这面石刻至今仍镶嵌在临溪拱形的门楼上方;从落款的小字上面可以知道是乾隆庚午年(1750年)所立。门楼内侧是幽长的石径路巷,一直通到东头的李氏宗祠;外侧是宽阔的码头,阶石级级,伸向环溪(阳头溪)。让我们感受到那时候阳头李厝巷就已经是一个十分繁盛的村镇。

历史上关于疍民的文献资料本来就很少,关于闽东疍民的就更少了。福安甘棠乌山尾妈祖庙有一面道光六年(1826年)立的告示碑,为我们保留了许多珍贵史料。

说到清朝的石雕艺术,闽东烈士陵园大门口两侧的一对石狮很值得一提。这一对石狮原来是放置于街尾的城隍庙门口,城隍庙被拆后就搬到这里。石狮的造型十分生动,东边的雄狮英机勃勃,勇武刚健,正在津津有味地玩着脚下的一个大龙珠;西边的母狮憨态可掬,形态生动,正充满温情地与自己的小狮子逗趣。这一对狮子的雕工也十分精细,这体态,这毛发,甚至连爪子都一丝不苟,真是栩栩如生。还有这口里含着的“石蛋”,几百年了,还在口中溜溜转着,谁也无法将它取出来,表现出清代“南狮”的典型特征。

阳头过溪岸边曾立有一根石柱,高1.2米、直径0.7米,外形极类男根,文化部门称之为“石祖”,是古代生殖崇拜的实物。据当地父老传言,昔时对岸美人山有女妖常在夜里到东岸作祟,危害青年,故树此石镇之,此后太平。笔者愚见以为,可能是清代的“镇邪”作品。

19世纪中叶以后,域外文明与中国传统文化开始了新一轮的互动,这种现象也在石雕石刻方面得到反映。现在还常常可以从早期的一些大教堂看到这些作品,尤其是教堂大门,两侧通常都刻着对联,都用正楷,端庄肃穆。溪潭天主堂的左右边门上面各有一方“大觉路”和“信望爱”的刻石,周边还镶以花纹图案,无论是书法还有刻工,都属上乘。穆阳天主堂外墙有两面石刻,上面是“惟一真神”匾额,从落款上可以看出是晚清赐进士吴钟(教名若翰)题写,笔意奔放,形体俊逸。下面是“圣旨”刻石,大约还不到“惟一真神”的一半大小,两边刻着云头图案,上方是带有太阳图案的十字架,十字架两边有一对长着翅膀的小天使。从来都是“老子天下第一”的皇帝老儿在这儿也要乖乖地屈居“惟一真神”的下面,真叫人大开眼界。穆阳天主堂正座大门两旁还有许多花鸟竹木的浮雕石刻,全用青石制作,刻工精美,风格恬静,在隐喻上帝是世界万物的创造者和主宰者的同时,也留住了西方宗教与中华文明合璧的艺术实践。