一、家族渊源

薛令之(约683—756),字君珍,福建长溪县(今福安)人。他诞生之日,正巧是唐高宗永淳二年中秋,后来便号“明月”。

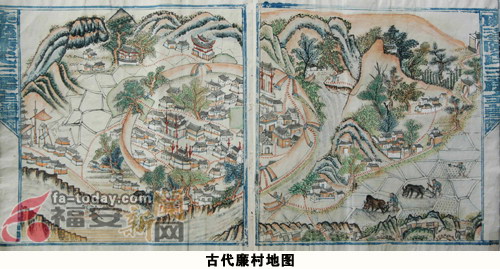

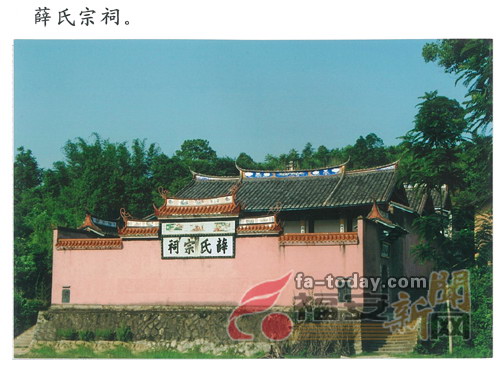

薛令之的先世居于河南高阳郡(河南开封府杞县有高阳城)。南朝梁天监间(502—519),一世祖薛贺在梁武帝政权中封有“光禄大夫”之衔,魏晋之后的“光禄大夫”虽然只是“顾问”之类的散官,但也算是江南士族了。梁武帝为拓展疆土,不时对北朝魏国发起征战,社会很不安定。为避战乱,薛贺离开梁都城建康(今南京),携带家室,自江南辗转入闽,来到长溪县西北的乡村——石矶津(福安廉村旧名)。薛氏入闽之举十分明哲,因为此后“六朝金粉”的建康和江左大地不再安宁,候景之乱引发的萧梁王室骨肉相残的战争一直延续了近39年,直到梁朝灭亡。入闽的薛贺虽然失去官衔、俸禄,门第也不再显赫,但在七闽之地的石矶津,一派宁静和平,家族是能够安居的。薛贺带领家族子弟,“荜路蓝缕,以启山林”,在这里开创了家业,立住了脚跟,成为薛氏入闽一世祖。

公元581年,隋文帝统一南北,在洛阳建立隋政权后,薛贺之子薛许在州(或县衙)谋了个户曹司理的吏员职位。此后,不见薛令之祖上一官半职的记载了。

当薛令之呱呱落地时,朝代已经更替,新兴的大唐王朝已走过六十三年的辉煌历程。经过唐太祖武德间的开创时期,太宗的“贞观之治”时期和高宗的“永徽之治”时期,李唐天下,百姓因轻徭赋而能安居乐业。“承平日久,人康物阜,求进者众,选人渐多“(《通典》)。隋朝初创、唐代确立的科举制度,如历史学者钱穆所说,是由门第特殊阶级中开放政权的一条路,这种选人方面的政治开放,给寒门庶族的读书人带来了入仕的新途径。此时。薛家在令之四世祖一代已迁居石矶津对岸的乾岑(高岑)村。家道虽不如前,但公开竞选的科举制度给薛令之带来新的希望,薛家显然期冀令之长大后专攻举业,科举入仕,有所作为,恢复薛氏“金紫大夫”门第昔日的光荣。

二、青年时代

离乾岑村不远的城山村后,林壑幽美的灵谷中,有一个灵谷草堂(今灵岩禅寺),“下有金印石、钓鱼台、双剑水”(明《福安县志》),是个读书的好地方。《礼记•学记》说:“故君子之于学,藏焉修焉。”青少年薛令之结庐于此,勤读经史,饱览诗书。在唐代,寒庶家庭的读书人往往借寓佛寺道院、山中草堂苦读。如著名的“饭后钟”、“碧纱笼”的典故,讲的就是唐宰相王皤青年时借读佛地,先被嘲弄后被尊崇的故事,至今传为美谈。

薛令之青少年时代的情况,史无明载,但他所处时代的社会历史背景,我们却能大致了解。一个有趣的巧合是,令之出生到考中功名的24年间,正是武则天掌握朝权,大刀阔斧地推行女后天政治的时期。公元683年薛令之出生,次年,大后武则天废黜亲儿子中宗皇帝李显,亲临朝政。22年后,“五王政变”,中宗皇帝从母后手里夺回皇权。次年,薛令之进士及第。武则天是个成功的政治家,如果摈弃评述历史的传统道德立场,我们可以说,懂得用铁鞭、铁椎和匕首制马的则天武后,卓有成效地创新了封建政治,成功地推进了唐社会的发展。而这种不再动荡的社会历史条件对薛令之的成长和成熟当然十分重要。

武周长安四年(704)冬,李唐政治集团在宫禁发起“五王政变”,复唐斗争胜利,女皇逊位,唐中宗复位,改元神龙元年。遥远的长安、洛阳宫禁中的龙争虎斗对僻静的灵谷草堂似乎没有丝毫影响。此时,薛令之已做好了应对科举考试的最后准备。

薛令之的读书生活,虽时日久远,我们仍可从《全唐诗》收录的《灵岩寺》诗中窥见一些细节(诗句据族谱补全):

草堂栖在灵山谷,勤读诗书向灯烛。

柴门半掩寂无人,惟有白云相伴宿。

春日溪头垂钓归,花笑莺啼芳草绿。

猿鹤寥寥愁转深,携琴独理仙家曲。

曲中哀怨谁知妙?家贫耽学人争笑。

君不见苏秦与韩信,独步谁知是英俊?

一朝得遇圣明君,腰间各佩黄金印。

男儿立志须稽古,莫厌灯前读书苦。

自古公侯未遇时,萧条长闭山中户。

我们至少从诗中看出,青年薛令之志存高远,是很有政治抱负的。在当时经济文化不发达的福建,唐科举取士制度并不像后来那样深入社会人心。“学而优则仕”,尚未形成普遍观念。一个家贫的青年人不事稼穑、工商,却结庐灵谷,长闭山中“勤读”、“耽学”,往往不为周围的庶民理解。”“人争笑”,就不是少数人一般的言笑,那是一种普遍的社会表情。因为彼时观念,能取得官位的主要是凭借门第荫封的权贵子弟。至少在福建,尚没有一个人靠读书应试踏入仕途,改变命运的。但作为中州士族后裔的薛令之(他可能还能讲中州洛阳一带的语言)却能承袭祖风,以学为业,对科举入仕充满信心。他似乎在期待一个大有作为的时代。他知道,早在他出生前,唐太宗提倡不拘出身,举贤任能,相继任用魏征、李勣、房玄龄、杜如晦等一批能干人才,创造了“贞观之治”的辉煌业绩。这些才几十年的事情,令他十分景仰向往。何况,北方传来的武则天首创殿试,亲令增加科举取士人数的消息,也给令之很大的鼓舞。这些,或许是他能耐得寂寥的山中岁月的主要原因。

值得注意的是,令之似乎关注着朝廷的政治。“猿鹤廖廖愁转深”,“曲中哀愁谁知妙?”其间传达的或许并非私已的愁怨。唐诗多有寓言,有其深意在焉。王室多故,政变不绝,他从传统的儒家道德立场出发,是对则天掌政的宫廷权争深怀不安吗?胡猿野鹤也像是暗喻着一些政坛小人。