踏村日记

地点:福安市社口镇坦洋村

时间:8月16日

天气:多云转阵雨

“坦洋工夫茶”是享誉海内外的世界名茶,而坦洋,这个世界名茶的源产地也随着“坦洋工夫茶”的足迹,曾经芳名远播。

“茶季到,千家闹,茶袋铺路当床倒。

街灯十里亮天光,戏班连台唱通宵。

上街过下街,新衣断线头。

白银用斗量,船泊清凤桥。”

这是当地一首形容坦洋当年繁华景象的民谣,而在“坦洋工夫”红极一时时,中外人士对这个只闻其名不见其形的坦洋作出了种种的猜测。有人把坦洋描绘成一个繁华的大都市,遍地黄金,是一个当时茶商掘金的最佳之地;也有人说它是一个茶香四溢的美丽庄园,仿若世外桃源般美轮美奂……

如今,当记者再次踏进这个造就“坦洋工夫”的村落时,那褪去了往日繁华的坦洋,唯有满山茶香依然如故。

茶叶依然是坦洋村村民收入的主要来源

履痕历历真武桥 寄托茶人古朴祈求

从福安市社口镇乘坐小三轮前往坦洋,路宽两米多,沿着山腰盘绕。当时天正下着小雨,远远近近的茶山在雨中云雾缭绕。近15分钟,司机说坦洋到了。此时,首先映入眼帘的便是一座廊桥,廊桥边上还竖立一块刻有“坦洋”二字的石板标记,经司机介绍才知道,原来这就是坐落在坦洋村口的茶叶交易桥——真武桥。

真武桥是坦洋村的第一景观,木质廊屋,石木结合。远观其桥,由无数个加了瓦盖的亭子连起来,底下部分是用花岗岩砌成,呈拱形横跨坦洋溪。走进其中细观其桥,每条横梁的两侧尽头都垂下一段短短的吊柱,各吊柱的下方分别悬着一个灯笼状的木雕,四周雕刻着花草虫鱼。林立的木柱和神龛被涂上一层大红色,整个廊桥呈现一种强烈的视觉效果。

据当地村民介绍,过去真武桥是福安通往寿宁的重要通道。当年这里也是茶叶运输最繁忙的地方,桥下的水路可以通船,茶叶就是从这里启运欧洲各地的。而说起真武桥的来历,坦洋村党支部书记胡晨潮还讲述了一段关乎“坦洋工夫”的历史。

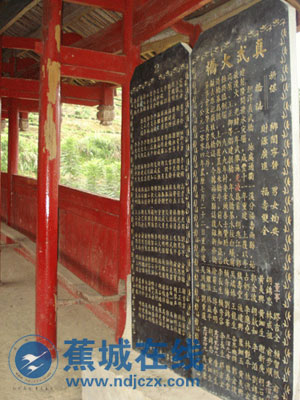

明朝洪武四年(1371年),坦洋村有一位名叫胡福四的茶农,培植出一种茶,名曰“坦洋菜茶”,而后周边十里八乡的茶农都种上了这种“菜茶”。为便于交易,当地茶农就在福安通往寿宁的古道上修建了这座廊桥。但是坦洋廊桥建造以来屡遭劫难。于是,清光绪二年(1876年),武举人施光凌等再建时,用真武大帝坐镇。真武是掌管北方和水火的神明,手中握有龟蛇二将,于是被茶乡百姓尊奉为保护神。

每逢茶市开市,或农历三月三、五月五,坦洋茶农们都会摆上供品,烧起一炷炷香,祷告廊桥平安,祈求茶乡兴旺。由此可见,真武桥在坦洋茶农们眼中已不仅仅只是一座桥,伴随着“坦洋工夫”兴盛衰败,历经历史演化过程,它已变成一种传统的民间文化,其中包含着当地茶农对茶叶一片深情的古朴祈求。

如今,驻足于真武桥上,眼前是一片坦洋历史缩影。桥下溪水清澈,那看起来涉足能过的小溪,曾经繁荣交易在这里频繁上演。桥旁树木枝繁叶茂,透过点点绿意,曾经繁华的茶庄叠嶂近在眼前。

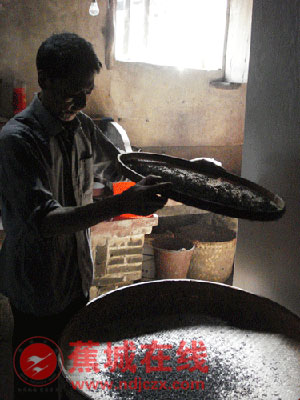

坦洋村老茶人对古老的制茶工艺依然没有放弃

百年古茶街 一世繁华仿如梦

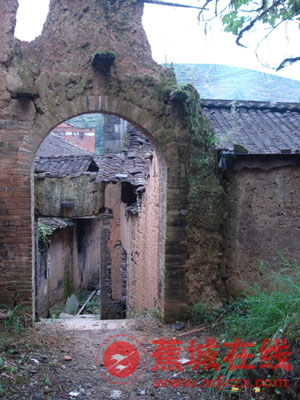

过了真武桥不远,便进入坦洋村中,村民大都居住在坦洋溪的南岸,县道穿村而过,成为该村的闹市。坦洋村分上街和下街,这里的古宅几乎都是当年繁华的时候建造的。据《福安县志》记载,最隆盛时,坦洋一条街就有36家茶行,每年制干茶两万多箱,而这便是坦洋下街。在胡晨潮带领下,记者从公路边的一个拱门入口沿石阶而上,进入了下街。

整个下街是一条狭窄巷道古弄,显得特别宁静,巷道两旁是高大的泥墙,泥墙黄中透红,些许剥落,残存的毛主席语录依稀可辨。

古弄两边的“坦洋工夫”古茶行虽然有些许破旧,但却掩盖不住昔日的繁华。茶行的建筑远观并不惊人,可走近一看甚觉高大,临街铺面式的,内里如民居宽敞的厢房,有二层三层,最高为四层。据胡思潮介绍,茶行底层收购茶叶;二层放置风扇、平筛等设备,为精制之所;三层做仓库;如有四层的,则为工人的住房。“至今依然有茶农们在这些古茶行中制茶研茶,代代传承着属于坦洋茶农们自己的‘坦洋工夫’。”站在古茶行前,胡思潮思绪万千。

从下街出来,沿着县道走差不多两百米就到了上街,位于上街尽头山脚下至今保持完好的五座深宅大院特别引人注目。胡思潮说,五座古宅,为一仙堂、二仙堂、三仙堂、四仙堂、五仙堂,大都有百年的历史了,大宅的主人大都姓王。

胡思潮告诉记者,村里人都把这些大宅称为“六扇八廊庑”,就是说它们每座是六间堂屋和八个厢房组成的,有宽敞的天井、回廊、鱼池、花坛,偌大的厅堂,雕梁画栋、古色古香。有的大门前还保存个“下轿亭”,以前不论是达官贵人还是富豪商贾到此都要下马下轿才能进屋,足以可见当时坦洋富及一方的景象。

三层式的古茶行显得颇为壮观

重振“老字号” 以茶致富展新颜

而今,虽然繁华已逝,但是坦洋茶农们依然抱着曾经的辉煌梦想在努力着。坦洋的很多古民居内依然保存着当年的制茶工具,远古的制茶技艺并未因曾经繁华的逝去而消逝。

“茶之于坦洋而言是最重要的产业,同时也是历代坦洋人内心深处最为深刻的一种自豪。所以重振‘坦洋工夫’昔日辉煌,是今之坦洋茶人的共同目标。”胡思潮告诉记者,近年来,村里的茶商们不断地对“坦洋工夫”进行创新改良,特别是在2007年9月,坦洋村成立第一个茶叶专业合作社之后,坦洋开始变了:建立茶叶生产基地、整合村中劳动力、修整旧茶厂,针对现有福云6号浓度不高等问题进行改良,在往日雄厚基础上输入新的技术,重拾福安菜茶的原始材料而进行加工再试验,力求重现最原始的“坦洋工夫”。

村民们告诉记者,现在坦洋村里的茶商又多了起来,好的“坦洋工夫”红茶每公斤能卖到600多元,甚至两三千元。很多老茶人正商议着合股办起茶厂,重新注册曾经的商标,重振沉寂了几十年的“坦洋工夫”老字号。这样的新气象也让坦洋村年轻一代感受到了“坦洋工夫”的魅力,纷纷向老一辈的老茶人拜师学艺。坦洋人相信,不久的将来,“坦洋工夫”一定会重新引领他们走上富裕之路……

透视残破的拱门,曾经的辉煌已渐行渐远。

自数家珍

胡思潮,坦洋村党支部书记

坦洋虽只是一个小村落,但它却是“茶叶之乡”福安茶史的一个缩影,著名的福建三大“工夫红茶”——“坦洋工夫”的源产地,也是省级历史文化名村。这里有着最正宗的“坦洋工夫”红茶以及它的古老制茶工艺,坦洋茶行街保存着完整的三十多家古茶行旧址,每一家古茶行都在向人们诉说着“坦洋工夫”以及坦洋曾经享誉海内外的辉煌。

除了古民居,坦洋村村口的一座古廊桥——真武桥也是坦洋村的一个标志性建筑,当年坦洋茶人就是从真武桥进进出出,把一担担红茶运往山外而换回白花花的银子。“乌换白、白换乌”,这就是真武桥昔日繁荣的写照。

美丽乡村贴士:

玩点:村口一座横跨坦洋溪古廊桥——真武桥,坦洋上街以及下街茶业故地的旧街、古茶行旧址以及当年大户茶商的华宅等,景点就在路边,深入房屋感受沧海之变。

特产:这里有着最正宗的“坦洋工夫”红茶,很多当地的老茶人依旧用着最古老的技艺在研制着。

交通:从福安市社口镇往西到坦洋只有6公里的路程,可乘坐福安到社口镇班车,再从社口镇坐小三轮直达坦洋。也可乘坐福安至晓阳班车,到坦洋村口下即可。 记者 陈旭影 文/图

透过点点绿意,下游的坦洋村若隐若现。

真武桥旁的石碑记刻着当年虔诚的茶商。